追记中国美术家黄靠天与泸溪踏虎凿花的传奇故事

剪出精彩传万代

剪纸是中华民族古老而又神奇的传统技艺, 是民族文化百花园中绽放的一朵奇葩。 它的历史源远流长, 在诸多史料和古籍中都有清楚的记载。 如《荆楚岁时记》中就写有:“正月初七为人日。 以七种菜为羹, 剪彩为人, 或镂金箔为人, 以贴屏风。 ”唐代段成式著的《酉阳杂俎》也有“剪纸为小幡”的记述。 唐朝著名诗人李商隐在《人日》中更有“镂金作胜传荆俗, 剪彩为人起晋风”的精美诗句, 是对当时剪纸艺术的生动描写和高度赞誉。

泸溪县踏虎乡(现为合水镇踏虎村), 地形似五虎擒羊, 虎脚踏在羊背上, 因而得名踏虎。 这里苗族、土家族、汉族相互杂居, 清乾隆年间, 开始筑碉堡, 兴屯仓, 设屯官, 开始有效管理。 这里的土家苗族人民热爱美, 追求美, 并在生活中发现美, 创造美, 民风淳朴, 各族人民辛勤耕织, 互通婚姻, 相处和睦, 渐至人口兴旺, 逐渐形成墟场, 满足了各族人民互市交易的需要。

苗族人民最喜爱挑花、刺绣, 从头上包的帕子, 到脚上穿的鞋子, 无论衣袖、裤脚、枕头、门帘等, 无一件不是绣花和挑花的, 故有所谓“花苗”之称。 苗家姑娘从小就学习绣花和挑花, 先从十字花学起, 到出嫁时已成能手。

刺绣花色图案种类繁多, 以花草虫鱼鸟兽居多, 多用于鞋帽花边和衣裤滚边。 挑花, 多用于头帕、被面、床单。

土家族妇女最爱刺绣, 其衣服、鞋面、门帘、被面、帐篷、围裙、头帕等, 无一不用刺绣花纹装饰。 刺绣有丝绣和线刺(挑纱)之分, 用各色丝线绣成的“凤穿牡丹”“双凤朝阳”“双狮抢球”“粉蝶穿花”等图案, 惟妙惟肖, 栩栩如生。

据《泸溪县志》记载, 湘西一带的剪纸是在明清以后逐渐发展起来的。 泸溪县踏虎乡的剪纸则起于清朝嘉庆年间, 之后剪纸工艺盛极一时。 踏虎凿花是和挑花、刺绣一起发展起来的姊妹艺术。 它取样题材广泛, 色彩斑斓, 在苗族人民生产生活中随处可见。

著名作家沈从文年轻时曾多次游历泸溪, 对踏虎凿花民族工艺情有独钟。 20世纪50年代, 他在《旅行家》杂志上曾专门撰文介绍踏虎凿花工艺, 回忆当年盛况。 他在文章中这样写道:“当年踏虎花样流行时, 三厅(即凤凰、吉首、花垣)城中的针线铺, 还得从货郎手中批买踏虎花样, 连同发售。 这种花纸既吸纳了乡村妇女大部分的剩余劳动力, 也增进了她们的美好情感, 自然比年画和窗花意义重要得多, 也复杂得多。 ”

剪纸的历史悠久, 而如今中外闻名的踏虎凿花却是从剪纸变化而来的。 踏虎村的剪纸老先辈们原是用剪刀剪纸的, 但一次只能剪4层, 并且花费时间多, 花样复杂一点的就难以开剪。 但是, 聪明的民间艺人们从民间凿“喜钱”(人们春节时贴在门楣上的祭祀用品)的工序中得到启发, 由刀剪改为刀刻。 刻纸不但一次可刻7到8层, 功能深厚的甚至可以刻到30层。 这样刻制出来的图案花样漂亮、美观大方, 很受人们的喜爱。

当踏虎的剪纸在工艺流程和工具上有了自己独特的变化, 由“剪”变“凿”后, 当地人便把它称为“凿花”或“扎花”。

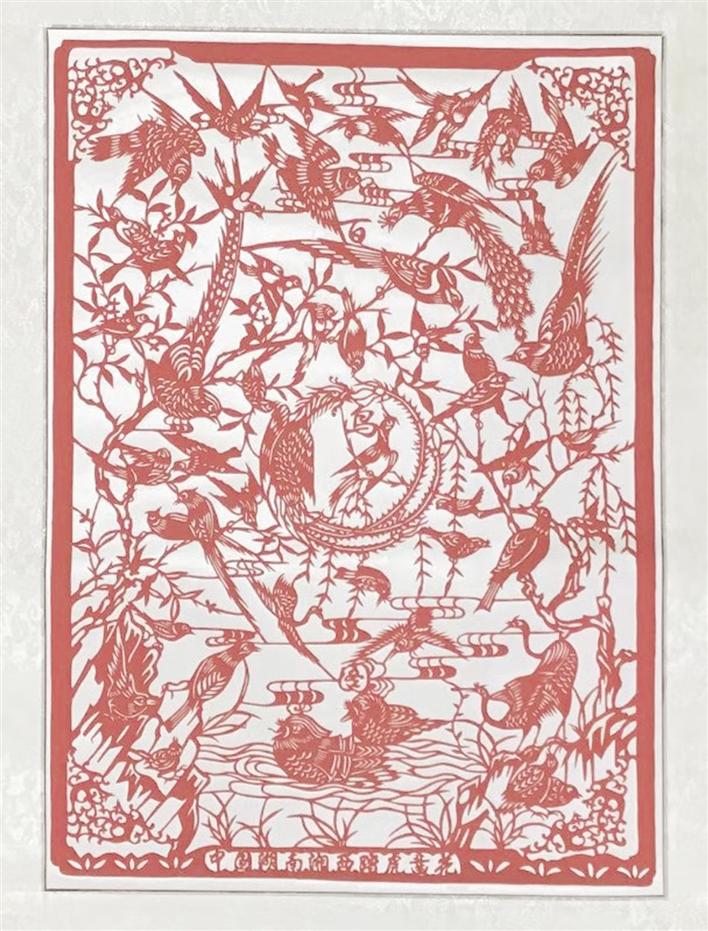

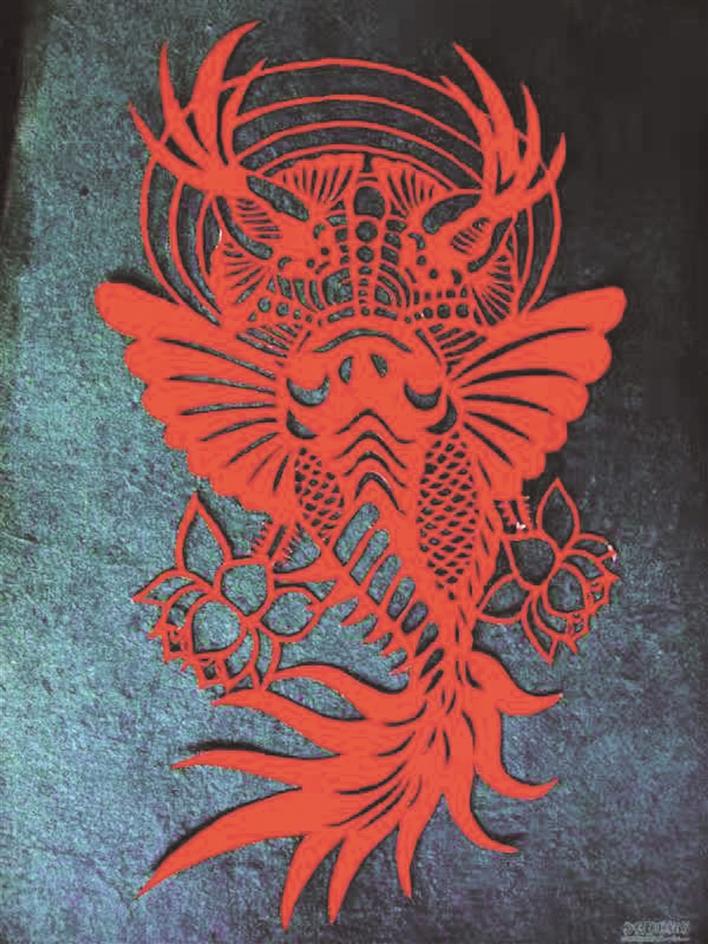

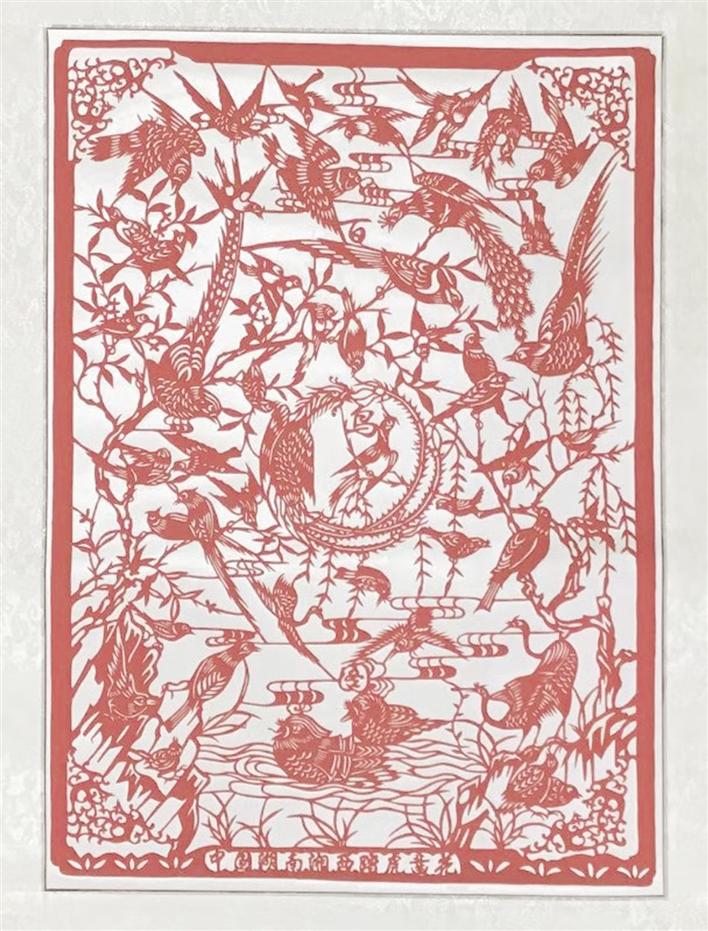

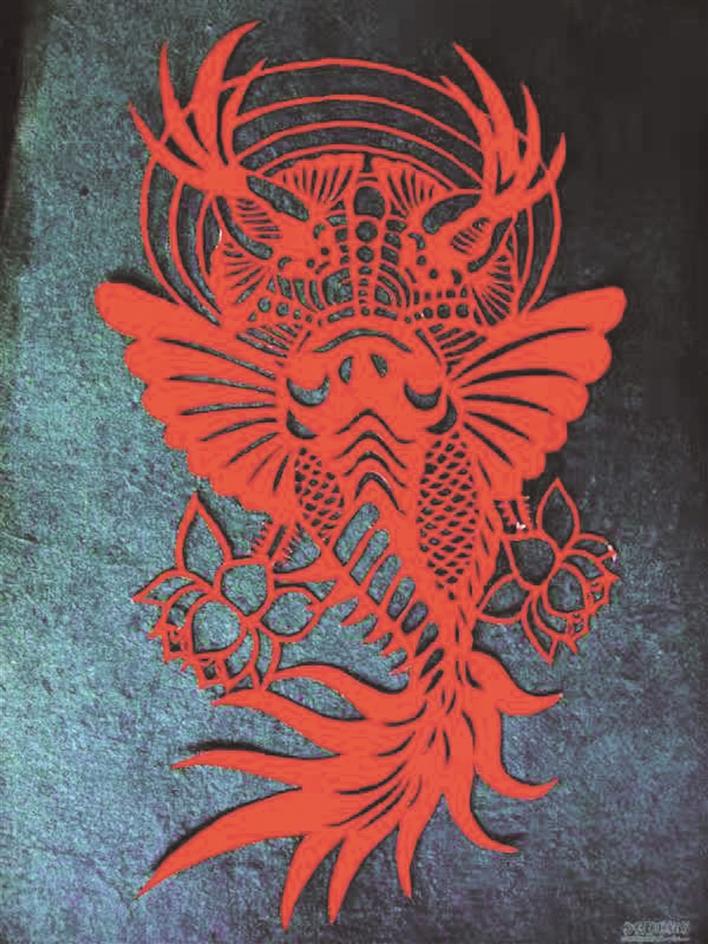

踏虎凿花图案大都是由花卉、鸟兽等组合搭配而成。 一般常用的花木有:牡丹、菊花、梅花、桃花、绣球花、葵花、海棠花、荷花、兰草、竹子等; 鸟兽有:龙、凤、白鹤、锦鸡、鹭鸶、鹿等。 以鸟与花相配, 成其“凤穿牡丹”, 象征荣华富贵; “鹭鸶采莲”(莲谐音为怜), 象征男女之间纯洁的爱情; 以兽与花相配, 成其“野鹿衔花”, 象征寿考千年等。

刻纸工具比较简单。 常用的工具主要是刻刀、刻板(蜡板)、磨刀石、灰口袋、小铁锤和纸张。

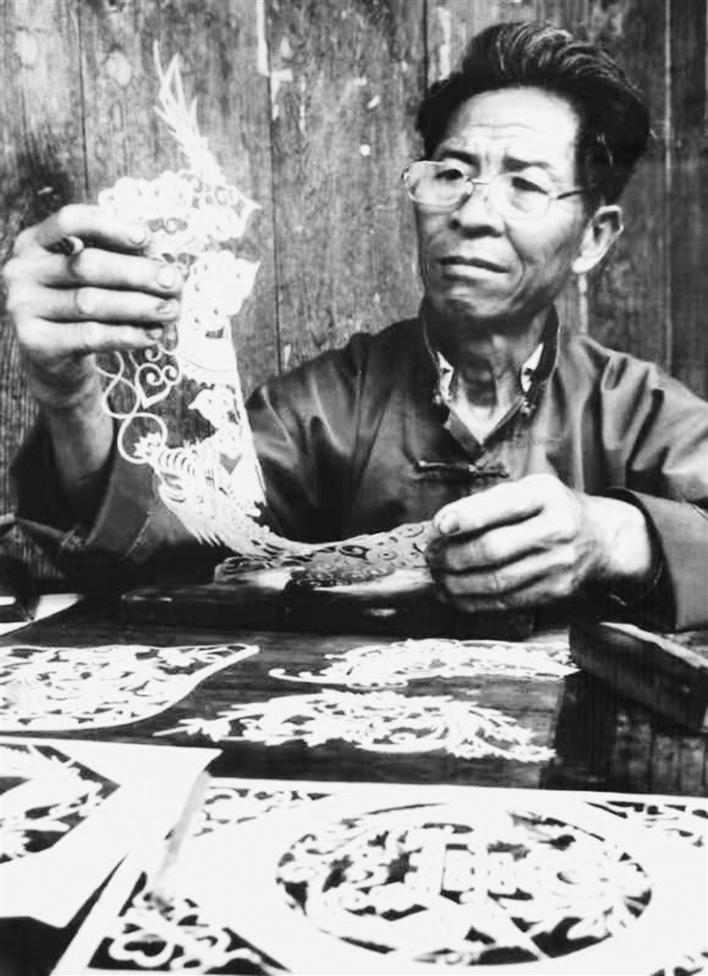

刻纸可分为两种刻法:一是湿纸刻法, 二是干纸刻法。 湿纸刻法简单方便, 广为艺人采用。 师傅领进门, 修行靠自身。 比如, 凿花大师黄靠天学艺9年, 过得很苦, 白天要同家长去田间地头忙农活, 晚上就在桐油灯或枞树油灯光下, 由祖父或是父亲手把手传授技艺。 首先要“读”图案花样, 就像练书法先得熟悉各种字体结构一样。 过一段时间后, 再学习拿刀、整刀、磨刀、钉纸等基本操作技法和要领。

刻, 是凿花工艺中最为基础最为关键的技术。 刻纸时, 首先要学会正确的握刀要领。 指要实, 掌要虚, 运腕不应呆板, 要灵活有力, 刻刀要始终保持与纸面的垂直角度。 刻出来的线条要有方圆、曲直、精细的变化, 从容自如, 刀随意念动转, 刀如笔行。

1923年, 黄靠天(原名黄明生, 苗族)出生在踏虎村一个叫山脚坪的小村子, 他家世代剪纸。 黄靠天小时候只读过几年私塾, 但天资聪颖, 记忆力非凡。 《三字经》《百家姓》《增广贤文》被他读得滚瓜烂熟, 倒背如流。 只因家境贫寒, 经济拮据, 黄靠天12岁离开私塾, 随祖父和父亲学习踏虎凿花技艺, 希望学好艺成, 出卖花样以辅家用。

刚学会要领的黄靠天, 每天按照简单的图案花样练习凿花, 完成祖父和父亲布置的“作业”。 “三十年前睡不饱, 三十年后睡不着”, 那时候的黄靠天瞌睡多, 经常凿着凿着就迷糊起来, 不知凿坏了多少纸样, 手上也经常被凿得伤痕累累。 每当农闲季节, 黄靠天就肩挑装满针线、花样的担子, 变成货郎, 摇着铃铛, 翻山越岭, 走乡串寨叫卖。 湘、黔、川边的山山水水都留下了他的足迹。

黄靠天是个有心人。 他在走乡串寨卖货的同时注意寻访当地的凿花高手, 广泛结交行内朋友, 用心收集图案花样, 采撷他人作品的长处, 不断丰富和提高自己的凿花技艺。

黄靠天从民族的喜怒哀乐、风俗习惯出发, 运用花草、虫鱼、鸟兽这类形象的相互组合来寓意祝福。 如, 一树梅花加喜鹊, 再配上一个庄重的“喜”字, 谓之“喜上眉梢”; 还有“双凤朝阳”“龙凤呈祥”“花好月圆”“双龙抢宝”等等, 借以表达劳动人民对美好生活的渴望。

黄靠天凿花作品虚实结合, 既有自然美, 又有艺术美, 独创性和装饰性兼备。

凿花作品, 创作的主要手段是“线条”。 黄靠天善于运用千变万化的线条来创作。 在长期的实践中, 他把“线条”要领归纳为5个字, 即“圆、尖、方、缺、线”, 高水准的凿花作品线条要求达到圆如秋月, 尖如麦芒, 方如石块, 缺如锯齿, 线如胡须。 细不见其小, 粗而不觉其大, 直曲自然, 穿插流畅, 富有运动性与节奏感。

在日常生活中, 黄靠天用心观察花草各个季节的不同姿态, 用心留意各种小动物的神态, 再在自己的凿花作品中展现出来。

黄靠天所刻的凿花图案纹样, 题材广泛, 形式多样, 为土家苗家绣挑工艺提供了精美绝伦的图样。 经人们的巧手, 演绎成五彩缤纷的花朵, 翩翩起舞的蝴蝶, 盘旋于花丛的蜜蜂, 在枝条上相互鸣唱的小鸟, 融入人们对幸福生活的憧憬之中。

天道酬勤。 1944年, 学凿花9年, 年仅21岁的黄靠天已成名噪一时的凿花艺人。

新中国成立后, 黄靠天焕发了创作激情, 接连创作了《白毛女》《工农兵》《五谷丰登》《龙凤呈祥》等精彩作品, 先后在《人民日报》《人民画报》《民族画报》和《湖南日报》等报刊上发表。

1957年, 他被湖南省美术家协会吸收为会员; 1960年, 被中国美术家协会吸收为会员, 这在湘西是首人。

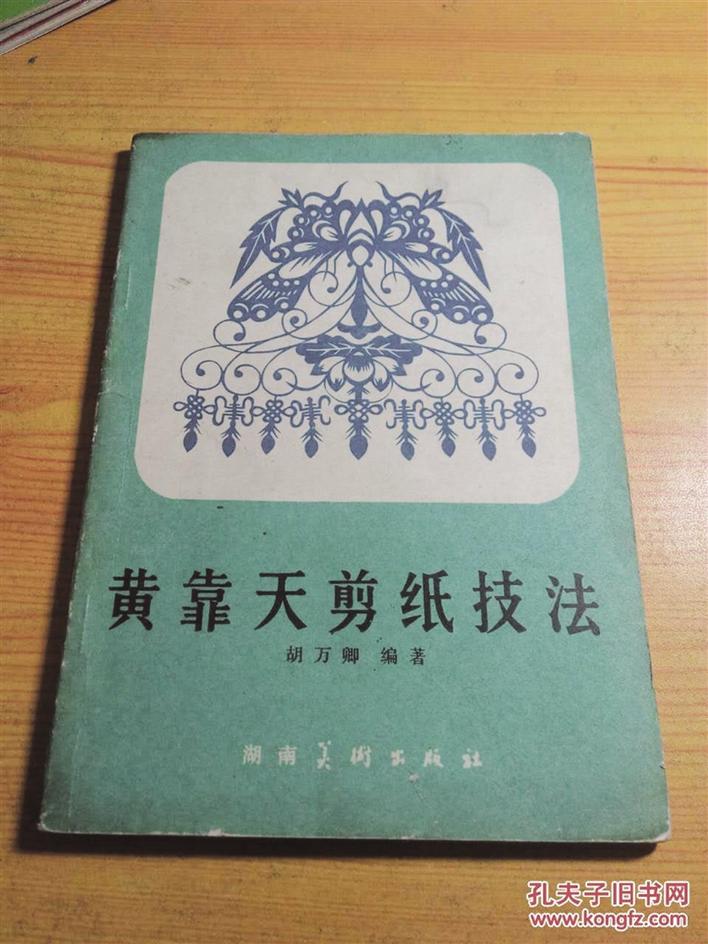

1982年6月, 由胡万卿编辑而成的《黄靠天剪纸技法》一书, 由湖南美术出版社出版, 该书收集了黄靠天代表作68幅; 1982年9月, 黄靠天的100余幅凿花作品到日本东京、大阪等地展出, 并且销售一空。

1987年, 他的32幅凿花作品在南斯拉夫国际博览会上引起轰动; 1993年9月11日到14日, 应湖南师院艺术系的邀请, 泸溪县委、县政府带着黄靠天有关盘瓠凿花内容的艺术作品, 在长沙举办“湘西泸溪县盘瓠凿花艺术展”, 轰动省城。

为了使踏虎凿花艺术后继有人, 并发扬光大, 踏虎乡党委政府从上世纪80年代到1993年, 先后投资3万多元, 共举办了10期凿花技艺培训班, 先后培训805人次。 黄靠天不辞辛劳, 手把手亲自传授, 深得学员们尊敬和喜爱。

1992年, 踏虎乡被州文化局授予“独具特色民族艺术之乡——凿花之乡”荣誉称号; 1993年又被省文化厅命为首批3个“群众文化艺术之乡”称号。

由于黄靠天凿花艺术成就辉煌, 先后被推荐为第一、二、三届泸溪县政协委员, 湘西州第五、六、七届政协委员。

1997年, 一代凿花艺术大师黄靠天因病在踏虎老家逝世, 享年74岁。 大师虽然离我们而去, 但大师精心培育的踏虎凿花这朵民族文化园中的奇葩, 愈加开得灿烂绚丽:

2008年6月, 踏虎凿花被文化部、国家级非物质文化遗产名录评审委员会选入为第二批国家级非物质文化遗产名单; 踏虎村被文化部命名为中国民间文化艺术之乡——“踏虎凿花之乡”。

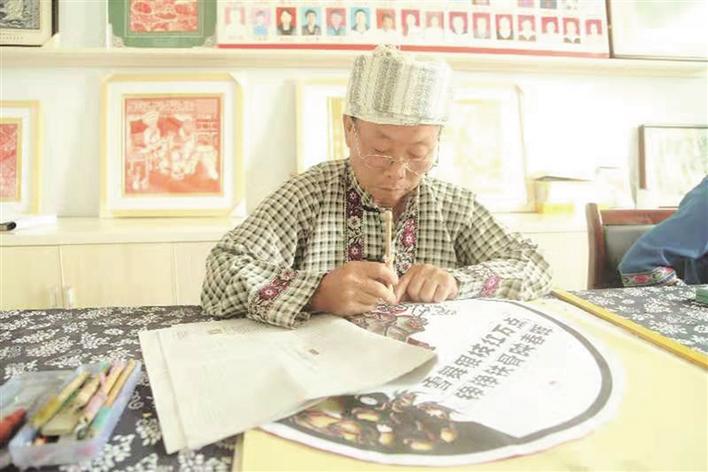

2009年2月, 踏虎凿花应邀参加了在北京举办的中国非物质文化遗产传统技艺大展系列活动。 这是新中国成立以来规模最大、种类最全的一次传统技艺大展。 黄靠天的亲传弟子踏虎凿花省级传承人杨桂军, 在展览现场向观众展示了精巧技艺, 赢得了在场观众的阵阵喝彩。 杨桂军在恩师黄靠天的影响下, 广收门徒, 将踏虎凿花传承给了更多的新一代传人。

如今的踏虎凿花享誉国内外, 多次远赴国内外各种博览会现场进行展出, 以杨桂军为首的一大批传承人创作出了大量具有新时代意义的优秀踏虎凿花作品, 这些传承人们将秉承着一代凿花宗师黄靠天的传承精神, 将踏虎凿花这一宝贵的民族文化艺术一代又一代地传承下去。

—— 追记中国美术家黄靠天与泸溪踏虎凿花的传奇故事

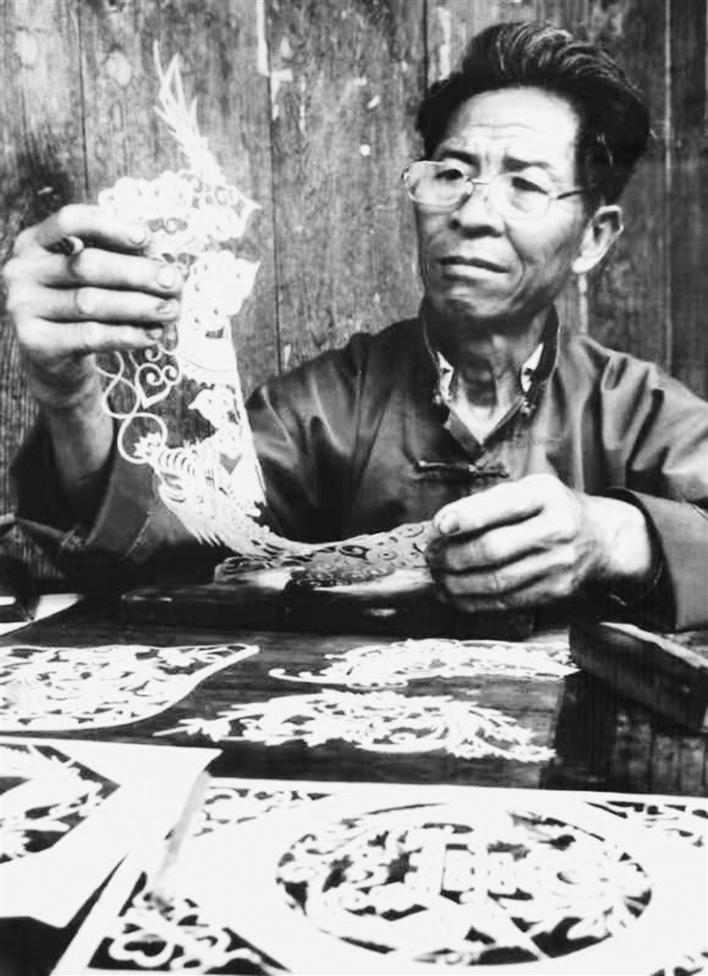

凿花大师黄靠天在创作。

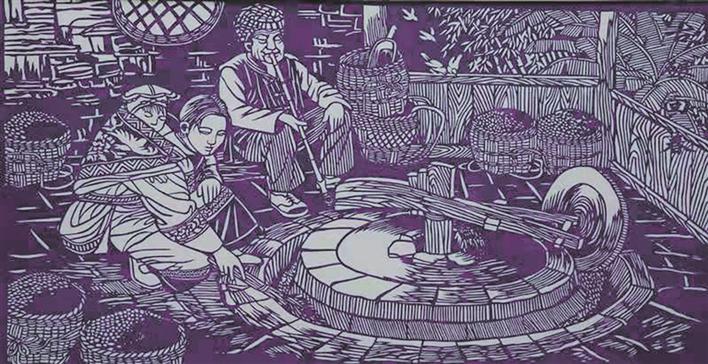

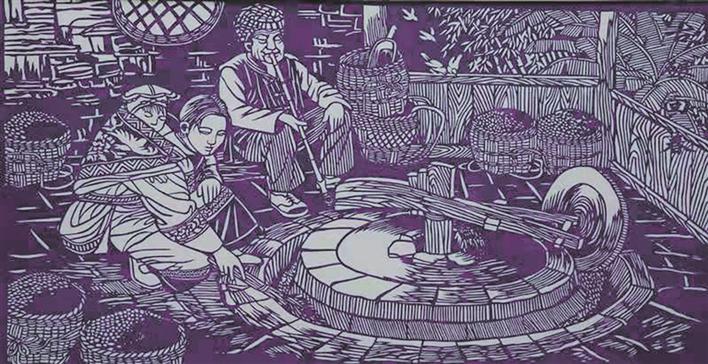

杨桂军作品:《苗家六月六》。

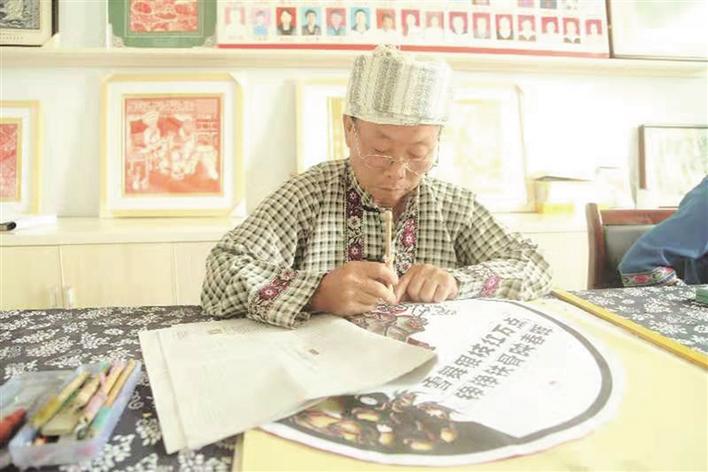

黄靠天亲传弟子杨桂军在创作。

踏虎凿花作品:《招财童子》。

踏虎凿花作品:《喜上眉梢》。

踏虎凿花的珍贵纹样。

黄靠天论剪纸技法的专著。

踏虎凿花作品:《磨房》。

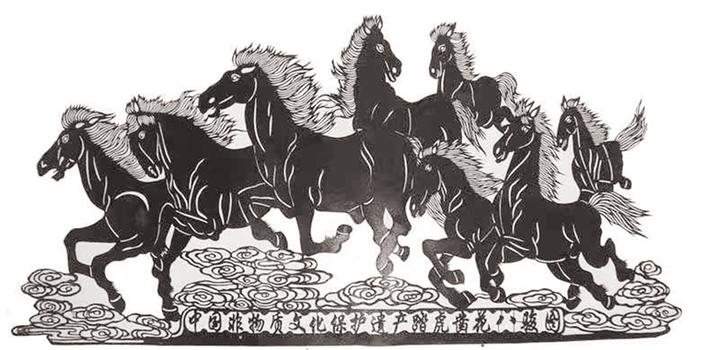

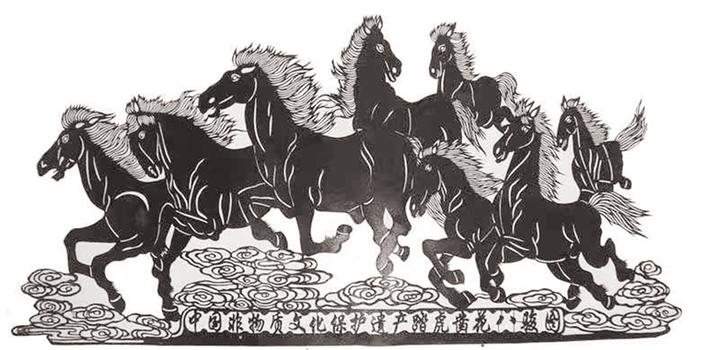

踏虎凿花作品:《八骏图》。

向晓玲

民风淳朴生剪纸

艺人多能创凿花

勤奋刻苦学凿花

毕生传承成宗师

扫一扫在手机打开当前页

关闭

关闭  打印

打印

湘公网安备 43310102000159号

湘公网安备 43310102000159号